【PR】本記事は、ヨンデミー様から情報提供を受けて作成しています。

今回は、ヨンデミーが何歳から使えるのか?私と息子とのリアルな活用体験から徹底的に解説していきます。

ヨンデミーは何歳からでも始められる

私は、ヨンデミーは「何歳からでも始められる」と考えています。いや、むしろ「小さい頃からこそ」その価値を最大限に発揮する最高のツールだとすら思っています。

大切なのは「どう活用するか」です。

親のサポート次第で、ヨンデミーは3歳、4歳といったお子さんにとって、かけがえのない読書のパートナーになってくれます。

ヨンデミー公式の推奨年齢は「6歳~12歳」

たしかに、ヨンデミーの公式サイトを見ると、推奨年齢は「6歳~12歳」と明記されています。

年齢制限はありませんが、6~12歳のお子さんにおすすめです。

引用元:ヨンデミー公式HP

これを見て、「ああ、やっぱりうちの子にはまだ早いんだ」と諦めてしまう方もいるかもしれません。

しかし、少し待ってください。この推奨年齢には「背景」があります。

これは、お子さん自身がスマホやタブレットを操作し、読んだ本の感想をポチポチと選択し、読書記録をつけていく…という、いわゆる「読書の自走」を想定した年齢設定なんです。

ですが、読書の入り口は、必ずしも一人で本を読むことだけではありませんよね。

特に3歳や4歳といった未就学の時期は、親が膝の上で読んであげる「読み聞かせ」こそが、本を好きになるための最も重要で、最も温かい体験だと私は考えています

実際に、私たち家族以外にも未就学児でヨンデミーを利用している人はいます。

きくらげさん、初めまして。

— ヨンデミー|『ハマるおうち読書』第5刷決定! (@YondemyEdu) April 15, 2023

ヨンデミーにご興味をお持ちいただき、ありがとうございます☺️

4歳のご利用者様も実はいらっしゃいます。専任講師がお答えする無料相談窓口がございますので、お子さんのご成長に合わせた読書についてのお悩みなど、ぜひお気軽にご質問ください!https://t.co/0ydyuc4b4M

まずは30日間 無料で試せる!

★1日2時間のYouTubeが1日2冊の読書になる

3歳、4歳は「親がドライバー」になる時期

そこで発想を転換してみましょう。

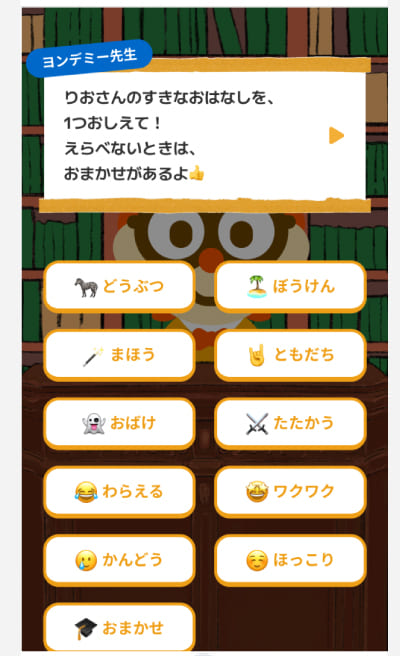

子ども自身が操作するのではなく、「親がドライバーになって、ヨンデミーという高性能な車を運転してあげる」というイメージです。

わが家ではまさにこのスタイル。

5歳の息子に「さあ、自分でやってごらん」とは言いません。

- STEP1私がスマホを片手に

「ねえ、動物が出てくるお話と、乗り物が出てくるお話、どっちが読みたい気分?」と尋ねる。 - STEP2息子が「のりもの!」と答えたら、私が息子の代わりにアプリを操作する。

たったこれだけです。

この何気ないやりとり自体が、実はすごく重要なんです。

「パパはこっちが面白そうだと思うけど、○○はどう思う?」なんて会話をしながらアンケートに答える時間は、親子の最高のコミュニケーションタイムになります。

子どもは「自分の意見が本選びに反映される」という自己肯定感を得られますし、親は「今、この子は何に興味があるのか」をリアルタイムで知ることができる。

これは、ただ親が一方的に本を選んで与えるのとは、まったく違う体験です。

もう「絵本選び」で迷わない。ヨンデミーは最強のパートナー

ここで少し、私自身の恥ずかしい失敗談をお話しさせてください。

息子が3歳の頃、私は「子どもの知育には図鑑系の絵本がいいに違いない!」と思い込み、ちょっとお値段の張る生き物の図鑑や人体の仕組みがわかる絵本を意気揚々と買ってきたことがありました。

結果は…惨敗です(笑)。

息子は数ページめくっただけでポイッ。高い本棚の肥やしになったのは言うまでもありません。良かれと思ってやったことが、完全な空振りだったわけです。

親の「読んでほしい本」と、子どもの「読みたい本」は、驚くほどズレていることがあります。

その点、ヨンデミーは本当に頼りになります。

なぜなら、膨大な読書データに基づいて、お子さんの年齢、発達段階、読書レベル、そしてアンケートで答えた興味関心にピッタリの本を客観的に選んでくれるから。

児童文学賞の受賞作や、世代を超えて読み継がれる名作など、質の高い本がラインナップされているので、大人が見ても「うん、これは間違いない」と唸るような選書ばかりです。

親の勘や好みというバイアスを排除し、子どもの「今」に寄り添ってくれる。これこそ、ヨンデミーをパートナーにする最大のメリットだと私は実感しています。

3歳や4歳でヨンデミーを使うメリット

続いて、3歳や4歳でヨンデミーを使うメリットを紹介していきます。

メリット1:子どもの「好き」がハッキリしてくる

親は我が子のことを何でも知っているつもりになりがちですが、意外と「好き」のツボを正確には把握できていなかったりします。

「うちの子は乗り物好き」と大雑把に捉えていても、ヨンデミーを使っていると「あ、消防車や救急車のような『働く車』は好きだけど、乗用車にはあまり興味がないんだな」

「物語性のあるものより、図鑑的な説明の方が食いつきが良いな」といった、より詳細な好みが浮かび上がってきます。

子どもの「好き」の解像度が上がることで、本選びだけでなく、おもちゃ選びや休日の過ごし方のヒントにも繋がっていきます。

メリット2:親子の「会話の質」が変わる

ヨンデミーを生活に取り入れる前は、わが家の読み聞かせは「読んで、おしまい」でした。しかし、今は違います。

「どうしてヨンデミー先生は、この本を選んでくれたんだろうね?」

「次に紹介されるのは、どんなお話かなぁ?」

本そのものの内容だけでなく、本選びのプロセスについても話す機会が生まれ、会話に奥行きが出ました。

本の登場人物について「この子、○○(息子の名前)に似てるね」なんて話したり、物語の続きを親子で勝手に想像して遊んだり…。

ヨンデミーは、読書を介した親子の対話を豊かにしてくれる、素晴らしいキッカケになります。

メリット3:質の高い日本語(語彙)のシャワーを浴びせられる

子どもの言語能力は、周囲の大人が使う言葉の質に大きく影響されます。しかし、私たち親が日常会話で使う語彙には、どうしても限りがあります。

その点、プロが選び抜いた良質な絵本には、日常では出会えない美しい日本語や、豊かな表現、面白いオノマトペ(擬音語・擬態語)が溢れています。

まさに言葉の宝庫です。ヨンデミーは、そんな良書との出会いをコンスタントに提供してくれます。

意味がわからなくても構いません。質の高い言葉のシャワーをたくさん浴びることが、将来的な国語力や表現力の土台を築いていくのです。

まずは30日間 無料で試せる!

★1日2時間のYouTubeが1日2冊の読書になる

ヨンデミーを3歳や4歳が利用する時の注意点

もちろん、良いことばかりではありません。推奨年齢より前に利用するからこそ、親が気をつけてあげなければならない点がいくつかあります。これも、私が実際に経験し、反省したことを元にお話ししますね。

注意点1:「子ども主体」の幻想を捨てる

まず大前提として、「ヨンデミーを契約すれば、うちの子も勝手に本好きになってくれるはず」という幻想は捨てましょう。

特に未就学児の場合、ヨンデミーは魔法の道具ではありません。

親がただスマホを横でいじっているだけでは、子どもにとっては「パパ(ママ)が自分そっちのけでスマホで遊んでいる」としか見えません。

「一緒に楽しむ」という親の姿勢こそが、何よりも重要です。

親がワクワクしながら本を選んでいる姿を見て、子どもは初めて本に興味を持つのです。

注意点2:「冊数」や「レベル」の目標を立てない

ヨンデミーには、読んだ本を記録していったり、読書レベルといったゲーミフィケーション(ゲーム的要素)があります。

これは小学生には「もっと読みたい!」という良いモチベーションになります。

しかし、小さいお子さんにはこれが逆効果になる危険性を秘めています。

「冊数」や「レベル」はあくまで結果です。目標にしてはいけません。

目標にしてしまうと子どもは「やらなきゃいけないこと」と思ってしまいます。その結果、読書が嫌いになってしまうかもしれません。

大切なのは、1冊の本を、親子でどれだけ深く味わえるか、です。

注意点3:「ハマらない」のは失敗ではない

ヨンデミーがどれだけ優秀でも、100発100中とはいきません。おすすめされた本に、お子さんが全く興味を示さない日だって当然あります。

そんな時、「せっかくおすすめされたのに!」「この本の良さがわからないの?」などと、ガッカリしたり、無理強いしたりするのは絶対にやめてください。

「ハマらない」のは、失敗ではありません。

それは、「今、この子にはこのテーマはまだ早いのかな」「今日はこういう気分じゃないのね」という、お子さんの現在地を知るための貴重なデータなんです。

そう捉えて、「じゃあ、今日は前に好きだったあの本をもう一回読もうか」と、あっさり引き下がってあげましょう。この心の余裕が、子どもの「本への安心感」を育てます。

まとめ

さて、ヨンデミーの対象年齢から、具体的な活用法、メリット、注意点まで、かなり詳しくお話ししてきました。長くなりましたが、私が伝えたかったことは、非常にシンプルです。

ヨンデミーは、親御さんの使い方次第で、3歳や4歳といった未就学児からでも最高の「選書のパートナー」になります。

公式の推奨年齢に囚われる必要は全くありません。

「どんな本を読んであげたらいいんだろう…」と、広大な絵本の海の前で途方に暮れている親御さんにとって、ヨンデミーは信頼できる灯台の光のような存在になってくれるはずです。

私がこのサービスを使い続けている理由は、単に便利なだけではないからです。

ヨンデミーを通じて息子と対話し、彼の興味の移り変わりを発見し、一緒に本の世界に没頭する。この時間は、私にとって何物にも代えがたい、かけがえのない宝物です。

読書とは、単に文字を追う行為ではありません。親子の心と心をつなぎ、対話を育む、温かいコミュニケーションそのものだと、私は信じています。

この記事が、あなたとお子さんの読書ライフを、もっと豊かで、もっと楽しいものにするための、小さなきっかけになってくれたなら、これほど嬉しいことはありません。

コメント