【PR】本記事は、ヨンデミー様から情報提供を受けて作成しています。

ヨンデミーの料金は高いのかどうか?月額2,980円のコスパやヨンデミーの本当の価値について解説します。

ヨンデミーの料金は「未来への投資」として見ると高くない

「月額2,980円って、ちょっと高いな…」

私自身も、ヨンデミーの料金を知ったときに最初に感じたのはこの印象でした。

でも、実際にサービスを利用し、自分の子どもの読書習慣を見てきた今の結論ははっきりしています。

ヨンデミーは高いどころか、むしろ圧倒的にコスパが良い未来への投資です。

なぜなら、読書習慣は「学力の基盤」であり、時には「子どもの心も守ってくれる一生の宝物」だからです。

実際に私自身、小学生のときに友達関係でうまくいかず、ひとりで過ごす時間が増えた時期がありました。

そのときに支えになってくれたのが本でした。物語の中で主人公と一緒に冒険したり、悩みに共感できる登場人物に出会ったりすると、不思議と心が軽くなったんです。

大人になった今でも「本があったから孤独を乗り越えられた」と思える経験は、何よりの財産です。

だからこそ、自分の子どもにも「勉強のため」だけでなく「心を支えてくれる味方」として、本と出会ってほしいと願っています。

そう考えると、ヨンデミーの月額2,980円という料金は、塾や他の習い事に比べてはるかに安くて効果がある投資だと私は思っています。

では、なぜ多くの親御さんが「ヨンデミーの料金って高いよね」と感じるのでしょうか?

その理由をひとつずつ整理していきましょう。

なぜ「ヨンデミーの料金は高い」と思われがちなのか?

ヨンデミーの料金が高いと思われる理由について解説していきます。

他のサブスクと比較すると少し割高に感じる

今は動画配信や音楽アプリなど、月額1,000円前後で楽しめるサブスクがたくさんあります。

私もNetflixを観たりしますが、「890円」「1,280円」くらいがサブスクの相場だと感覚的に思ってしまいますよね。

だから、ヨンデミーの「2,980円」という数字を見ると、どうしても「ちょっと高いな」と感じるわけです。

ただ、ここで忘れてはいけないのが、動画や音楽のサブスクは“娯楽のための支出”であるのに対し、ヨンデミーは“教育への投資”だという点。

同じ「サブスク」という形でも、本質はまったく違います。

「読書」という効果が見えにくいものにお金を払う抵抗感

もうひとつの理由は、「読書の効果ってすぐに目に見えにくい」という点です。

例えば、塾なら「テストの点数が上がった!」という形で成果が分かりやすいですよね。

ピアノやスイミングでも「発表会で弾けた」「25m泳げた」と、親の目に見える成果があります。

でも、読書の場合は違います。

「本を読んで語彙が増えた」とか「文章理解が深くなった」といった成長は、半年、1年、あるいは数年経たないと実感しづらいんです。

そのため「効果がよく分からないものに毎月お金を払うのはちょっと…」という心理が働きやすいんです。

私も以前、塾で働いていたとき、保護者の方から「本を読むことが大事なのは分かるけど、それでテストの点が何点上がるんですか?」と質問されたことがあります。

この気持ち、すごく分かります。でも実際には、読書で身につく読解力は“すべての学力の土台”なので、効果は数字以上にじわじわ効いてくるんです。

月額2,980円のサービス内容が具体的にイメージしにくい

ヨンデミーに関してよくある声のひとつに、「結局、本を紹介してくれるだけなら図書館の司書さんや、AIに聞けばいいんじゃないの?」という声もよく耳にします。

確かに、図書館に行けば司書さんに聞けば年齢やジャンルに応じた本を勧めてくれますし、AIに「小1におすすめの本」と打ち込めば、それらしいリストを出してくれます。

ただ、ここで問題になるのは“本当に子どもに合っているかどうか”です。

ヨンデミーは、お子さん一人ひとりの読書レベルや好みを細かく分析し、その都度、推薦の精度を改善しながらおすすめしてくれます。

つまり「その子だけの最適な選書」が積み重なっていく仕組みなんです。

一方で、図書館の司書さんやAIは、そこまで正確に「個人の読書傾向」に合わせて提案してくれるわけではありません。

そもそも図書館の司書さんに毎回おすすめを聞くのは、利用する側も気が引けますし、相手も迷惑だと感じるケースもあるでしょう。

もうひとつよく聞く声が、「子どもに読書習慣をつけさせる工夫なら、親が本にスタンプカードをつけたり、ごほうびを作ったりすればできるんじゃない?」というものです。

確かにその通りで、私自身も塾講師のときに「読書スタンプラリー」を作ったり、家庭でも「読み聞かせチャレンジ」をやってみたりしました。

でも正直、親がずっと継続して仕組みを考えるのはとても大変です。

子育てや仕事に追われる中で、「今日の本はどう選ぼう?」「どんな仕掛けを作ろう?」と考え続けるのは、現実的には難しいのです。

ヨンデミーの価値は、この「工夫の部分」をシステムとして組み込んでいることにあります。

つまり、子どもが飽きずに続けられる仕掛けが最初から設計されていて、親はそれを利用するだけ。

「やればできるかもしれないけど、続けるのは大変」という家庭の悩みを肩代わりしてくれるのが、月額2,980円の大きな意味だと私は感じています。

月額2,980円で得られる、料金以上の「隠れた価値」

ヨンデミーの魅力は「本を紹介してくれる」だけではありません。

ここからは、実際に利用して感じた“料金以上の価値”を具体的にお伝えします。

ゲーム感覚で夢中に!子どもが自分から本を手に取るようになる

ヨンデミーには子どもが“自分から”本を手に取る仕掛けが組み込まれています。

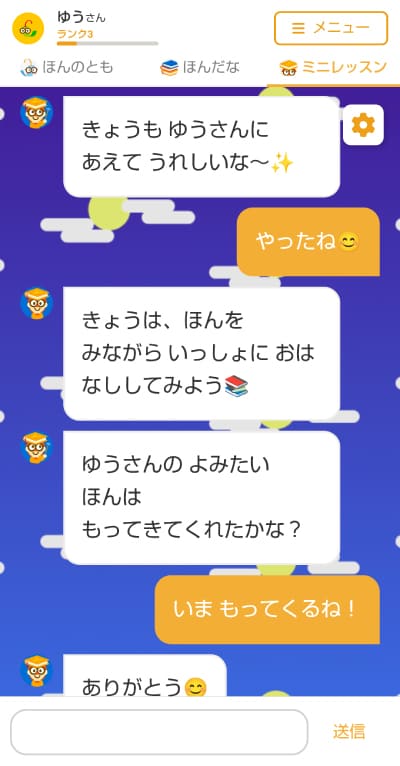

ヨンデミー先生とチャットで会話をしたり、バッジを集めたりレベルを上げたりと、まるでゲームを進めるような感覚で読書を楽しめるんです。

「親が『読みなさい』と言わなくても、自分から読む」

これは家庭でのストレスを減らすだけでなく、子どもにとっても大きな成功体験になります。

「本選びの失敗」がなくなる(時間的・金銭的コストの削減)

親としてよくある悩みが「せっかく買った本を子どもが読まない」というパターンですよね。

私も何度も経験しました。絵が可愛いから買ってみたけど一度も開かれなかったり、口コミで評判の本を選んだのに途中で放り出されたり…。

積み重なると「本選びって難しいな」「また無駄になっちゃった」と感じてしまい、親の方が本をプレゼントすることに苦手意識をもってしまいます。

その点、ヨンデミーは、子どもの読書レベルや好みを細かく分析しながら本をすすめてくれるので、この“本選びの失敗”がほとんどなくなります。

つまり、無駄な出費や時間を減らせるんです。

これって実は大きなメリットで、親にとっては「本を選ぶストレスがなくなる」し、子どもにとっては「面白い本に出会いやすい」んです。

家族全員にとってプラスになる投資だと感じています。

プロの推薦図書に触れられる(家庭だけでは出会えない良書との出会い)

家庭で子どもの本を選ぶとき、多くの親はどうしても「有名なシリーズ」「学校で流行っているもの」「キャラクター本」などに偏りがちです。

私も書店に行くと、つい子どもが喜びそうな人気シリーズを選んでしまいます。

でも、ヨンデミーではプロが厳選した本をおすすめしてくれます。

その結果、家庭だけではなかなか出会えない良書に触れることができるんです。

たとえば、うちの息子は冒険ものが大好きなんですが、ヨンデミーを通じて心が温まる物語や、人との関わりをテーマにした絵本にも自然と触れるようになりました。

「へぇ、こんな本があったんだ」と親の私自身も気づかされることが多いんです。

これは、単なる“読書量”ではなく“読書の質”を上げてくれる大きなポイントだと思います。

読解力・語彙力・集中力など、全ての学習の基礎が身につく

そして何より大きな価値は、読書習慣を通じて「学力の土台」が身につくことです。

読解力・語彙力・集中力、この3つは、どんな教科を学ぶにしても必ず必要になる力です。

また、読書で覚えた語彙は日常生活のコミュニケーションにも役立つ時もあります。

最近では、夫を亡くした女性が使った「無言の帰宅」という言葉がわからない人たちが多かったと話題になっていましたね。

「無言の帰宅」の意味を知らなかった人が、「そんなのわかるわけないじゃん!ふつうに”死んだ”って書けよ!」とか言ってて、ああ、こういう世界で私は小説を書いているのだなあとグッタリした。

— 井上荒野 (@arereno) September 26, 2025

「無言の帰宅」の意味がわからない連中は、「旅立った」とか「眠りについた」の意味もわからんのだろうな。

— デカマスター (@DEKAMASTER0311) September 25, 2025

旅行に行ったとか就寝したと思っちゃうのだろう。

活字読めとは言わんから、漫画でもアニメでも映画でもドラマでもいいから見ろよ。

TikTokで1000回動画見たって日本語の語彙は増えんよ。

こういった一般常識的な言葉も読書習慣があれば身についていたかもしれません。

さらに、本を読む時間は「集中する時間」でもあります。

ゲームやYouTubeはどうしても短時間で刺激が切り替わりますが、本は一つの世界に没頭する時間を自然に作ってくれる。

この集中力の積み重ねは、後々の学習にも必ず活きてきます。

つまり、読書はすべての学びの“基礎体力づくり”なんです。

「月額2,980円で、この基礎体力がつくなら安い」これは、一人の父親としても実感していることです。

まずは30日間 無料で試せる!

★1日2時間のYouTubeが1日2冊の読書になる

【料金比較】ヨンデミーは他の「子どもの教育費用」と比べて本当に高い?

ヨンデミーの料金が学習塾やスイミングなど他の習い事と比較して高いのかどうか紹介します。

学習塾の月謝(数万円以上)との比較

学習塾に通わせるとなると、月謝だけで数万円かかるのが一般的です。

| 学習塾 | 月額(小学生) |

|---|---|

| 個別教室のトライ | 数万円以上 |

| 1対1ネッツ | 数万円以上 |

| 個別指導Axis(アクシス) | 数万円以上 |

| 全教研 | 8800円~ (別途入会金1,1000円) |

| スマイルゼミ (通信教育) | 4,730円~ (別途タブレット代金10,978円) |

もちろん塾には「受験対策」「苦手科目のフォロー」といった大きなメリットがありますが、金銭的負担はかなりのもの。

その点ヨンデミーの料金は、月額2,980円。

「学力の土台」である読解力や語彙力を無理なく鍛えられるので、塾に通う前の基盤作りとしてもコストパフォーマンスは非常に高いといえます。

ピアノやスイミングなど習い事の月謝(平均5千円〜1万円)との比較

ピアノやスイミングといった習い事の平均的な月謝は 5,000円〜1万円前後。

| 習い事 | 月謝の相場 |

|---|---|

| スイミング | 7,000~10,000円 参考資料:Lesson Park |

| ピアノ | 地方:5,000円~12,000円 都市部:6,000円~30,000円 参考資料:edy music |

体力や感性を伸ばす点で、これらの習い事はとても価値がありますが、「学力の基盤づくり」という意味ではヨンデミーの方が直接的で料金もリーズナブルです。

また、ヨンデミーは、送り迎えの必要がない自宅で気軽に導入できるのも大きな強みです。

実際に利用している保護者の口コミ・評判

ヨンデミー1ヶ月利用して、図書館通いの習慣ついたし、子供も自分で読むことを楽しんでたし、アプリも使いやすくてわたし自身も楽しかったし継続しようと思ったけど、月額料金高いので一旦保留🥲 https://t.co/3ZoRRvb9O6

— ごぼう (@5boeai) April 6, 2025

補足:「料金が気になる」という声はよくありますが、それと同時に「子どもが楽しんで自分から本を読むようになった」という効果がしっかり出ている点が注目ポイントです。

ヨンデミー無料体験1ヶ月が明日で終了。忘れないうちに更新した!正直、値段は高いと感じてるし、図書館へ行く負担も大きいけど、本読むのが好きじゃなかった長女が1ヶ月で69冊も読んだのは大きい😂まぁもうちょっと正直に本の意見言ってくれたら、好みのものが多くなるのでは?と思うところもあるけど

— しろ🤍6y3y おうち英語 (@shiro_chiiku) August 28, 2025

補足:「本が好きじゃなかった子が69冊も読んだ」というのは、サービスの力を示す強力なエピソードです。

読書の習慣化に関しては、料金以上の価値を感じるご家庭も多いようです。

私がしたことは、ヨンデミーさんに言われた本を図書館で予約してまとめて借りてきて、快適な読書コーナーを作り、寝る前には娘にミニレッスンを促すためにスマホを渡すだけ。これでほんとに本を読んでくれるようになるなんて…!うそのような話だわ✨

— mさんの中受アカ (@marubon2014) April 10, 2025

補足:親の負担は「本を借りて環境を整える」程度で、あとは自然に子どもが本を読むようになったという体験談。

忙しい家庭でも取り入れやすい点が評価されています。

まずは30日間 無料で試せる!

★1日2時間のYouTubeが1日2冊の読書になる

まとめ:ヨンデミーは目先の安さより「子どもの一生の財産」を願う家庭におすすめ

ここまでお話ししてきた通り、ヨンデミーは単なる「本を紹介してくれるサービス」ではありません。

- ゲーム感覚で子どもが自分から本を手に取る

- 「本選びの失敗」を減らし、時間とお金を節約

- プロの推薦図書に触れられ、家庭だけでは出会えない良書と出会える

- 読解力・語彙力・集中力など、学習の基礎が自然に身につく

これらは、月額2,980円という料金以上の価値です。

学習塾や習い事と比べても、コストパフォーマンスは非常に高く、特に「子どもに読書習慣をつけたい」「将来の学力の基盤を作りたい」と考える家庭にはピッタリの投資です。

もちろん、料金が気になるご家庭もあるでしょう。でも考えてみてください。

読書習慣は一度身につけば、子どもにとって 学力の土台であり、心を支えてくれる一生の宝物 になります。

だからこそ、ヨンデミーは 目先の料金だけで判断せず、子どもの一生の財産を考える家庭にこそおすすめ したいサービスです。

まずは無料体験から始めてみるのも良いでしょう。

「子どもが自分から本を手に取る」その一歩が、未来の大きな成長につながります。

ヨンデミーの料金についてさらに詳しく知りたい人は下記の記事も参考にしてください。

コメント